タイトル: NecroVision

開発元: The Farm 51

パブリッシャー: Fulqrum Publishing (かつての1C Company)

リリース日: 2009年5月21日

Painkiller(初代)を作ったところの作品

Farm 51はかつて「Painkiller(: Black Edition)」を作ったデベロッパのメンバーが抜けて設立した会社であり、抜けた後の第一作目がこれである。現在はチェルノブライト2を製作しており、多言語対応や自社パブリッシングなど成長を見せているようだ。ほかにもPainKiller Hell & Damnationでリブートに関わるなど、ストレートなアクションFPSからサバイバルホラーなRPG要素の多いゲームまで、幅広く手掛けているので、技術力は確かなのだろう。

さて、そのデベロッパーの第一作目がどんなものだったのかを掘り下げていく。Painkillerシリーズは一応全部履修済みだし、たくさんの敵を相手にするアクションFPSは好物なので、そういうものだったら嬉しいなと思ってプレイを始めた。ただ、プレイしていくうちに「あれ?」と思うことがたくさんあったので、せっかくなので全部ぶちまけることにした。

良く言えば個性的

基本的に銃撃をメインに据えたゲームではない。特に後半部分はShadowHandと呼ばれる武器を左手にほぼ固定で持ち、近接攻撃で敵をなぎ倒していくゲームに変わる。

きわめて個性的なゲームであるが、各所の評判は総合するといまいち振るわない。基本的に書いてあることは面白そうだし、設定や雰囲気も悪くない。どうしてなのかはプレイしてみるとわかる。とにかく人を選ぶうえに不満に感じる点が多岐にわたるので、どうしても大絶賛・お勧めとなりにくい。個人的に感じたことは下に全部書く。書きすぎた。

不親切かつ噛み合っていない各種設定・システム

肝心のところがおざなりなプレイ画面

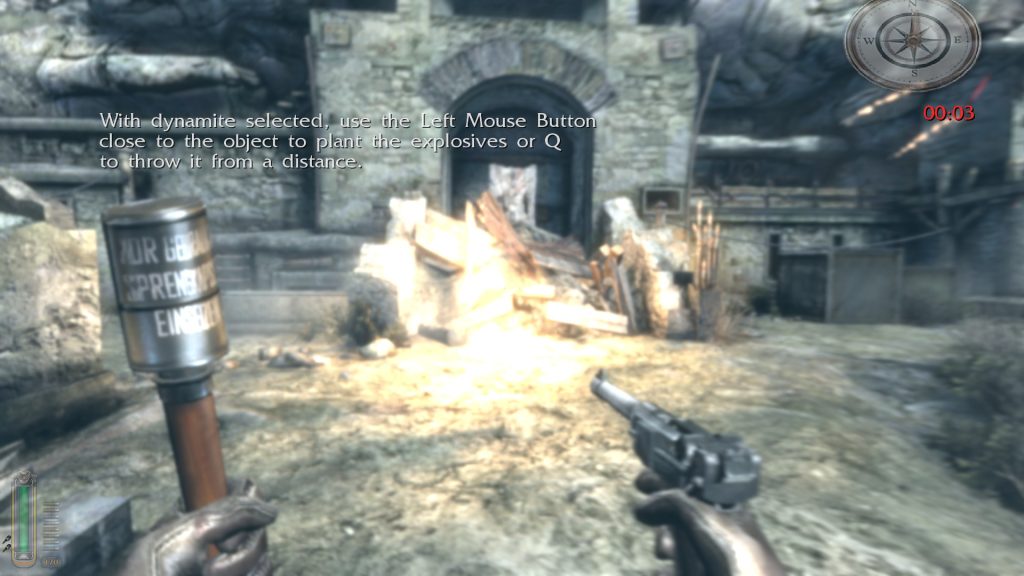

まず画面構成からしてピンと来ない。マニュアルから抜粋したが、気になるのは左下のインジケーター部。

あんまり出てこないアーマーは上に乗るだけなので無視していい。体力ゲージはわかりやすいとしても、ゲームで大事な意味を持つアドレナリンゲージが周りの黄色い部分で、溜まっていないと視認性が悪すぎる。緑の左右のちょっと青っぽい部分、単なる空白かと思う部分がスタミナゲージで、ダッシュすると減る。ダッシュ可能時間がやたら短いのでスピーディなゲーム感をなくしているし、視認しづらいのでなんで遅くなった?みたいに戸惑いがち。ポーランド語?のマニュアルに書いてあるのだが「ダッシュしている間はプレイヤーの的が小さくなるので被弾率が減る」らしい。隠れているより突っ込んだ方が効果的かもしれないぜ!とも追加で書いてあるのだが、HPゲージも被弾しなければ60%まで回復するシステムになっている。なのでやたらめったら突っ込むのが正解なのか、ある程度抑えめにするのがベターなのか開発側の意図がつかめない。

それ以前にこの小さい部分に全部突っ込むのはデザインという意味では欠陥としか言いようがない。ちなみに左の剣アイコンは「銃剣(投げて使う場合)の残り数」で深い意味はない。下の数字は今の武器の残弾数。ほかのデザインを無視してストレートに数字で書く割に、上の残弾インジケータは全体に対して何割という程度のざっくりとした書き方で統一感ゼロ。デザインの欠陥はずっとついて回るので文句が多くなるし、文句を言うときは饒舌になるもんだ。

あとは過渡期のゲームなので仕方ないのだろうが、ワイド画面対応が上下カット+横伸ばしなのでフルHDでプレイすると上部の武器選択の見えづらさ+スカスカ感が半端ない。視覚的に「1~5で武器が割り当てられています」とならないので、ただでさえわかりにくい右手武器持ち替えなどはパニック状態。さらに左下のゲージ類が小さすぎて見えない。正面を見て敵を撃つ・殴るだけで完結するならマシだったのだが、結構な頻度で上空から攻撃してくる敵や、遠距離攻撃をしてくる敵が出てくるので、慣れてもなぜ死んだのかよくわからないことがある。全体的に見ると、UIは「人にわかりやすく何かを伝えよう」という意図が感じられないので、必要な情報ひとつ得るのにも苦労することになるだろう。

不親切なコンボシステム

そもそも個人的な意見としてこれをコンボと呼びたくない。

まずヘッドショットでコンボが達成される。よくわからないが要するに敵への攻撃がある条件を満たしたときに発動というもの。ゲームの表記に従って整理してみると、なんらかの条件を満たした倒し方自体を「Combo」、それから一定時間内にまた何らかのComboを達成して倒すと「Fury Level」が上昇し、上昇していく(Double/Triple/x4など)ごとに攻撃力や貰えるアドレナリン量が上がるということなのだろう。このComboの条件はマニュアルにも書いていないし、「簡単だよ!確かみてみろ!(意訳)」としか書かれていない。これがどういう事態を引き起こすのかというと、「コンボは敵がいないと達成できない」「狙って達成できるのは知っているコンボのみ」という2点に集約される。

前者はアドレナリンゲージを溜めるほぼ唯一の手段でもある戦闘において、アドレナリンゲージが少しでもあればライフが0になったときに自動的に発動して死を免れるLast Breathシステムがあるのが問題になる。これが発動できない状態のまま、ボスやデカブツ戦突入となると戦略が多少変わってくる。接近しての攻撃が御法度になってしまうので、遠距離でちくちくというパターンになり、面白味がなくなる。

致命的なのが後者で、コンボが繋がっている状態で新しい倒し方をして失敗すると、コンボが途切れるという可能性が高まる。それならばと無難にヘッドショット・キックからのショットガン・近接武器の連打などのわかりやすいもので繋ぎ続けるプレイになる。何より「今のコンボはどういう攻撃によるものなのか」を表記してくれないので、多分こうだろうなとわかる上記の3つくらいをひたすら狙う以外のプレイはメリットが薄い。その結果、人型の敵ならまずヘッド、ShadowHandを持っているならそれでゲージを貯めて火球をぶつけてロケットボーイ、という戦闘の流れが固定化する。特に接近戦ならそれ以外やっている暇はない。デカブツ相手にはほぼ貯められないので逃げながら遠距離攻撃というお寒い状態になるが、これ以上プレイヤー側から介入できる要素がないので仕方ない。ガードもドッジもない、ハンバーガーもない。

コンボを採用したFPSはたまに出てくるが、よくある例としては連続ヘッドショットで倒すと経験値が多く貰えるだの、まとめて吹き飛ばしてボーナスだのの要素。ただ導入する以上ある程度分かりやすく設定はしているはずなので、「説明不足だけどこのシステムが重要なのでどんどん達成しよう!」で投げっぱなしのゲームは滅多にないだろう。

なぜ他のゲームであまり見ないのかというと、バランスをとるのが難しいんだろうなとすぐに行きつく。具体的に言うと、敵1体あたりのコンボを濃密にする、例えばキックではなく打ち上げるような蹴りがコンボの起点で、浮いた敵に両手ピストルから当てた分だけコンボ難度が上がってボーナス!のようにすると、その間隙が生まれるのでたくさんの敵は出せないし、人間相手にできるお前は何もんだよという話にもなる。起点になる攻撃がこのゲームにはないので狙っての達成は難しく、達成項目を見返すリストや、未達成項目の新規達成ボーナスなどもなく、コンボごとに違うとされるゲージの溜まり量なども明示されない。なので重要なのに放っておかれているという謎なメインコンテンツとなってしまった。

あえて好意的に捉えるとするなら、近接武器が常にスタンバイ状態でかつ右手に別の武器も持てるので、近接対応に困りにくいということは言える。ただオールドスクールと呼ぶには新しい個性が入りすぎているし、近接攻撃で集団の敵を倒すゲームと呼ぶほどでもない。メインに据えるにしても結果的にはいろいろ貯めるのに銃やShadowHandの特殊能力射出を行うほうが楽だし、コンボ量で攻撃が強化されていくとなるとなおさら近接!という感じにはならない。何よりボスやデカブツは殴り合いができない(コンボが繋がっていないので攻撃力が下がる+怯まないので殴り合うには不利+ドッジなどもないのでベタ足殴り合い)ので、銃などを使って色々と織り交ぜなければならないよくわからないゲーム。逆に言うとボスとは殴り合えないというバランスだという自覚があるからこそ、各種ボスは雑魚敵を無限に召喚してくるということに繋がる。目的は当然アドレナリンからの特殊攻撃で、銃弾が全部尽きても遠距離攻撃ができる手段だからである。これらを総合すると、要するに「何を主軸に置きたかったのかわからないゲーム」という当初の問題視した一点に繋がってしまうのだ。節目節目でいうと独創的で意欲的ではあるのだが、何がしたかったのか、何をさせたかったのかが希薄になりすぎたので、全体として高い評価が得られなかったということになり、独自性が刺さる人には刺さったということになる。

マップ探索・周回を推奨してはいるが

Painkillerでもそうだったが、シークレットやアイテム探しという名目でマップ内を探索させたがる開発なのはわかっている。わかっているのだが、これがまた面倒くさい。

隅っこにこっそり置いてある程度なら探しもしようものだが、こういう感じで「失敗したら死にまっせ」といわんばかりのところになんかあるケースは基本無視して進めた(通ってきたルートが見えているだけかもしれないが確認したくない)。ロードが長いこととたまにロード復帰失敗する不安定さがあるので気軽に試せない。Vampire Artifactsが落ちているならFuryレベル上限が関わるので飛び込んでもみる価値は無くはないが、ノーマル難易度程度なら通常プレイでのリスクとメリットの釣り合わなさから、無視しても問題ないレベル。

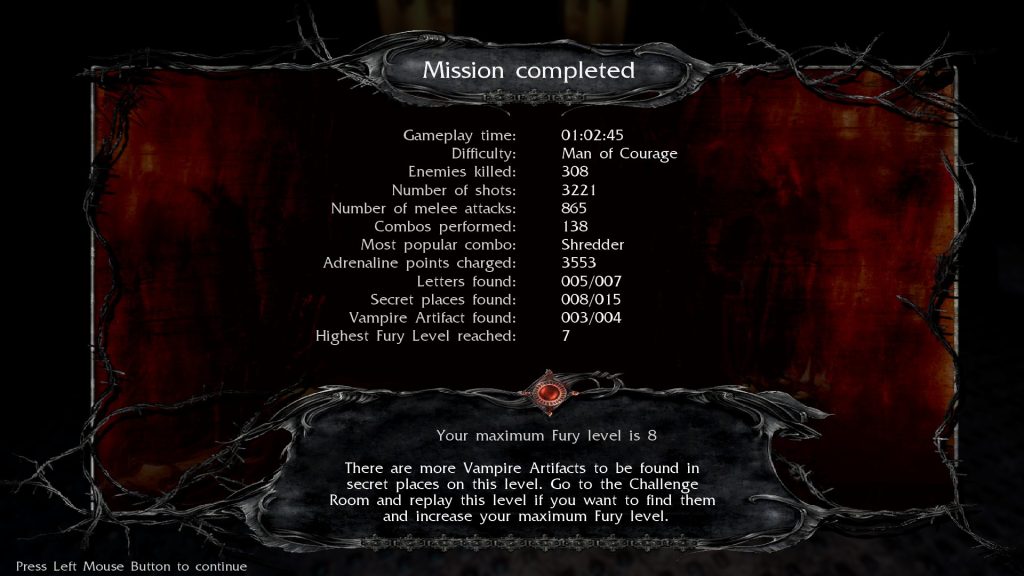

ちょっと探索すると30分~1時間を超えてくるステージも多い。この回は初回で3つ見つけられたが、「残りの1個」となるとマップ内全体に可能性がある以上、再度1時間ループという羽目にもなりかねない。このゲームでは先に進んだ後、遡って前のステージのVampire Artifactsを拾うと、次のプレイから他のステージでプレイする際にその分が反映されるというシステムになっている。なのでたくさん落ちているマップをウォークスルー動画などで勉強しておけば、MAXレベルを10くらいまで引き上げるのは容易である。ノーマルだと正直活用した覚えがないのだが、4コンボあたりから電撃を発して周囲の敵にダメージを与えるようになる。こういう追加攻撃はできるに越したことはないというか、できればできるほどプレイの難易度は下げることが可能になるので、完全無視はよろしくない。ただ、時間をかけて探索してあるかないかわからないものを集めるのは苦痛である。脇道も通ってみるかとか、上には登れないかなとか程度でも見つかるときは見つかる。

あと自分はほぼやってないので何とも言えないのだが、ステージクリアするとチャレンジルームが解放されましたと表示が出る。「ミッションを与えられてクリアすると武器や機能がアンロックされる」というモードで、逆に言うと「これをクリアしないと真の力が解放されませんよ」になってしまっている。私はやらなかったので開放されるものに詳しくないが、ミッションによってはShadowHandの特殊攻撃を解放などという、ゲームの根幹にかかわるようなものをアンロックさせてくるようだ。なのでチャレンジなどという「力を試してみない?」的な表記じゃなく、「liberate」的な力の解放という方面で推したほうがよかったのでは?と感じる。もっと言うとシナリオ中で解放させろって話なのだが。攻撃回数やコンボ回数を記録してスタッツとして表記するくらいなのだから、この攻撃を何回発動したらレベルアップとでもすればよかったのに、なぜこうひねくれたシステムにしたのかは謎。

個人的評価は各サイトより低め

大量のストレス要素

正直な感想を言うと、各種トラブル(画面がぼやけすぎる水中カメラのような状態)(ロード後画面が真っ暗になる)(エラーが出てクラッシュ)があったため、ゲーム以外のところでの評価の低さも影響はしている。ただ、それを抜きにしても導線のわかりづらさやマップ内でのスタック、やたらに長いカットシーンやフォントが酷すぎて読めない手紙など、いまいち引き込まれることのないまま苦労して最後までやり切った。やり切った中で面白かったところはどこ?と問われたら多分無い。メックに乗ってのボス戦も要するに作業的な倒し方になるし、ドラゴンに乗るシーンは全否定してやりたいくらい面白味が無かった。マップ内探索もpainkiller時代の悪い癖が出ている。この時代にしてなお落下死などがあるのに探索させるって真面目にきついっす。

ちなみにこの水中のようなクッソぼやけた表現はローカルファイルを閲覧してBin/config.iniの中からRenderで検索して「Cfg.RenderDevice = 2」に書き換えることで治る。これによりこの表現含めて結構いろんなところが治るらしい。サンキューフォーラムの人。体感できたのはバンパイア武器のSMGの連射速度が格段に上がったこと。

総合的な評価はかなり悪い方に寄っている。強い言葉を使ってしまうともうその印象しかなくなるのであえてクソとは称さないが、そもそも遊べないとかそういうレベルでもない。個性的な時代背景・暗くてわかりにくいがそれなりにロケーション豊富なレベルデザイン・銃器を中心としない珍しいプレイスタイルなど、少なくとも個性だけはある。それがあるだけに昇華されていないところが目に付くので、「お前らは何を作りたかったんだ」という気持ちになりながらプレイした。楽だからと棒立ちで連打してラッシュ系のコンボをよく出したので、傍から見たら「おっさんが左手と足をバタバタさせてたら敵がなんか爆発で吹き飛んでる」ようにしかならないコンボを頻繁に使ってのプレイになった。これも何をすればコンボになると明記するか、新しいコンボボーナスがあれば変わっているだろうに、と思わずにいられない。

総じて、何がしたかったのかわからないゲームとしか感じられなかったので、あえて言うなら未完成。逆に言うと練り直せばかなりの可能性があったフランチャイズになったはず。あらゆる面で説明不足・練り込み不足という印象を受けてしまうが、出始めのV1.0はこの割と落ちたり復帰できなかったりすることがあるバージョンよりさらに不安定だったようなので、本当に未完成なのでは?という疑惑さえある。

武器の攻撃力のなさ

ゴア表現で結構騙されやすいのだが、根本的な攻撃力が割と低めである。WW1ということもあって武器の精度もあまりよくないので、SMLE Mk IIIなどを拾って狙ってもなかなか命中してくれない。コンボを狙いたいので頭を狙うのだが、そんな精度は持ち合わせていないとなると、ピストルかマシンガン系統をもって突っ込んで乱射するしかない。ただ倒すことは楽になってもコンボは稼げないことが多いので、これは狙ったプレイスタイルではないと思われる。

問題になるのはシャドウハンドのほうもそうで、浮かせる・よろめかせる・左右に吹っ飛ばすといった攻撃もなければ、連続攻撃でフィニッシュブローが出るわけでもない。概ねキックや武器攻撃、ピストルくらいの火力しかないように感じられるこの武器を主体にコンボをする、となると少々戦闘が味気ないというのは間違いない。せめてよろめき値のようなものがあれば、思い切り敵に飛び込んでいくスタイルでも問題なくプレイできるだろうし、ヘッドショットやいろんな武器を使う倒し方にもつなげられただろうに、実質的には選択が面倒くさいキックでしかない。というよりキックのほうがダウンさせやすいのでは?と思う使用感なのだが、主に使うときはWW1の人間かゾンビ相手という点を考慮に入れると、敵側の設定のほうに問題があるのかもしれない。

コンボをうまく使ったゲームといえば

多分このゲームの理想形はやったことないけどBullet Stormなんだろうなという印象は受けた。特殊キルのリストがすでにあり、初めて達成すると5倍ボーナスが付く。コンボ達成で得たポイントを弾薬補充などに使えるのでこなすメリットがあり、引き寄せ・キックによる起点も明確に作られている。NecroVisioNを参考に悪い点を直し、わかりやすくしたのかは定かではないが、奇しくもあちらの開発はこのチームの元所属していたPeople Can Flyであった。

「(一応)強制はしない」「達成するほど有利になる」「新しいものを試すほど有利になる」「リストがあるので狙ってみたくなる」という要素はユーザにとってみてもマイナス面がない。なので気軽に試すことができる。リストを眺めてあっ今はこの武器を持っていてあのオブジェクトがあるからこれらを狙って見るか、という戦闘のモチベーションになる。少なくとも何ができるかわからないけどやらないと戦闘キツイよ、とはなっていない。

良くなかった側に入るかもしれないがNitro Family[4Gamerレビュー記事]などもコンボを採用していた例。敵を浮かび上がらせた後、倒すまで何度か当てられるわけだが、その回数に応じてコインが貰える。早めにたくさんのコインを手に入れられると、アイテムを早めに購入出来てその後が楽になる。テクニックを磨けばアップグレードを早期に完了させられるというのは、こういう操作が得意な人には非常にお得。だが、プレイヤーは割と「コンボを実現させる道具が揃っているならやらなきゃ」と結構気にしてしまうようだ。さらに敵をあまり大量に出しすぎたりせず、硬すぎる敵が多いと気にせずプレイしたい人にはただ面白みのないデザインになってしまう側面も持っている。思い返せばPainkillerにも打ち上げコンボは存在していたが、あれもタロットカードの使用のためのコイン獲得のためだけだったから存在自体に意味があまりなかった。

色々な問題点がある要素でもあるが、じゃあどうすればいいんだの一発回答は「Killstreak」なのかもしれない。条件とかじゃなくて倒し続けるだけでいいんだよというのが、ある意味この作品のFury Levelでもあるし、強すぎなければ攻めと守り両方にモチベーションを高める効果をもたらすはず。

おまけのプレイ動画

一応全部撮っておいたのでフルでアップすることも可能だが、こういうノリが道中ずっと続くため、変化が無さすぎて先のほうのプレイにあまり意味が持たせられない。このチャプター2はデモに採用されて、わかりにくすぎてかなり評判を落としたと言われているが、やってみると割と納得である。

初期のころはRender設定も変えてなかったし、右上のレーダーの見方もわかってなかったのでグダグダしてる上に画面がぼやけているというものだが、なんだかよくわからずにプレイしている感覚を味わっていただけるかもしれない。基本的にゲロ安ゲームなので100円も出せばおつりがくるセールをよくやっている。もしかしたら刺さるかもと期待して買ってみるのも悪くない…いやこの値段でも結構お勧めできないかもしれない。少なくとも個人的評価で言うとこうなった。

コメント